-

Folk Tales and Their Impact on the Narrative Construction of the Novel "Autumn Tales"

-

Introduction and Preface

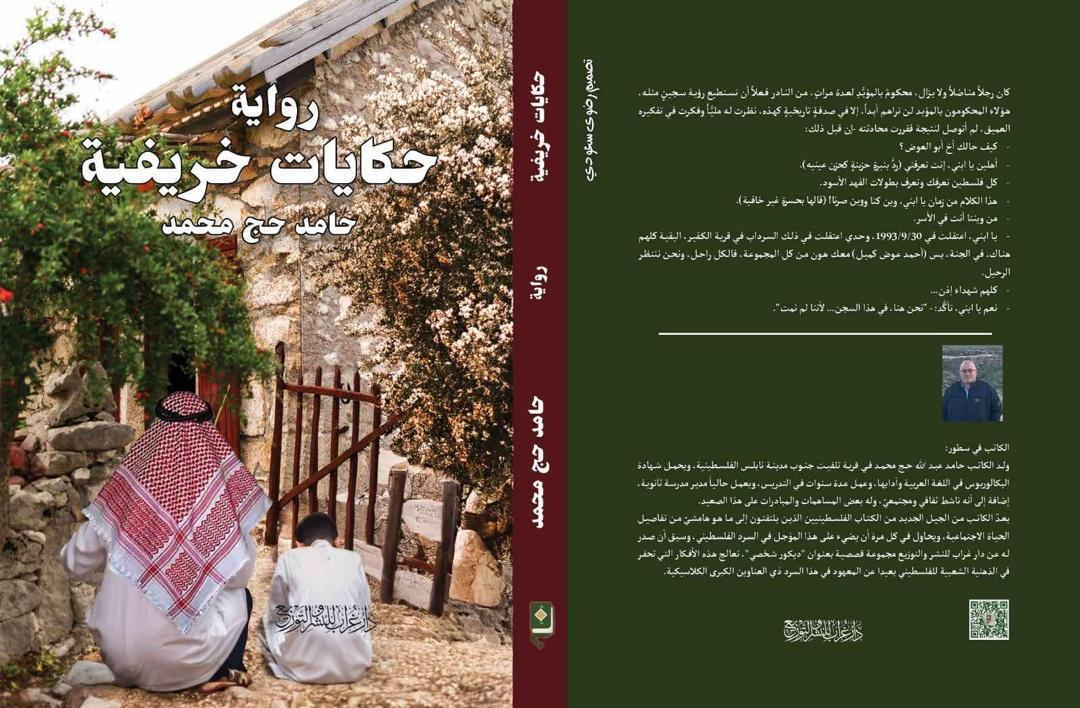

تُمثل رواية "حكايات الخريف" للكاتب الفلسطيني حميد الحاج محمد، الصادرة عام ٢٠٢٥ عن دار غراب للنشر والتوزيع بالقاهرة، إضافةً قيّمةً إلى المكتبة الأدبية العربية. تُقدم الرواية تجربة سردية فريدة تتجاوز المألوف لتغوص في أعماق الذاكرة والوجود الإنساني. وتأتي استكمالاً لمجموعته القصصية "ديكور شخصي" الصادرة عام ٢٠٢٤ عن الدار نفسها. في كلا العملين، يُرسخ الكاتب رؤيته الفنية المتجذرة في حكايات الريف الفلسطيني، حيث يتقاطع العملان في نقاط عديدة، منها: مناقشة القرية، والفئات المهمشة، وأشكال المقاومة الفلسطينية. وبذلك، تُضيف الرواية عمقاً قيّماً إلى المشهد السردي الفلسطيني.

من خلال تسعة فصول تمتد على 133 صفحة من الحجم المتوسط، يبني المؤلف نسيجاً سردياً شعرياً كثيفاً، يعكس فصول الخريف وتقلباتها، ويعكس التحولات التي تعيشها النفوس والمجتمعات البشرية في مواجهة التحديات والبحث عن المعنى.

لا تكتفي الرواية بسرد الحكايات، بل تُحوّلها إلى جوهر فلسفي، وأداة توثيق، وملجأ نجاة، وقناة لنقل التجارب وترسيخ الهوية. هذا العمل، الذي يمزج الواقعية بالرمزية، يدعو القارئ إلى رحلة تأملية في مفاهيم الغياب والعودة، والفقد والعودة، جذورها راسخة في تربة الذاكرة. سيتناول هذا التحليل الرواية من وجهات نظر متعددة.

أولاً: المفهوم والبعد الفلسفي:

تستند "حكايات الخريف"* إلى فكرة محورية تتجسد في العلاقة العضوية بين "الحكاية" وفصل "الخريف". يرمز الخريف إلى الحالة الوجودية التي تعيشها الذات والمجتمع - فصل من التغيير الجذري، وانهيار يسبق التجديد، وهدوء يسبق عواصف الشتاء القادمة، وحصاد يتبعه غرس جديد. في هذا السياق، تكتسب الحكايات طابعًا "خريفيًا" لأنها غالبًا ما تكون ملخصًا لتجارب مريرة، ولحظات فقدان، وذكريات راسخة، لكنها تحمل أيضًا بذور أمل وتجدد. إنها بمثابة أوعية لحفظ الذاكرة، وتحديد الهوية، وإعادة ترتيب الفوضى الوجودية.

ويسلط المؤلف الضوء من خلال هذه الفكرة على عدة أبعاد فلسفية:

١. القصة فعلٌ وجودي:

تتجاوز القصة مجرد السرد لتصبح فعلًا وجوديًا يقاوم النسيان والزوال. كل شخصية في الرواية قصة، وكل مكان مستودعٌ لحكايات لا تنتهي. هذه القصص تُضفي على الحياة معناها وتربطها بالماضي والمستقبل. وكما أشار الناقد رائد الهواري، لا يقصد الكاتب القصص المتداولة في الأحاديث اليومية، بل تلك الناتجة عن أفعالنا وأسباب تغيراتنا. وهذا يؤكد أن القصص هي جوهر التجربة الإنسانية، وليست مجرد ظواهر سطحية.

٢. فكرة "الرحيل والعودة" كدورة حياة:

تتكرر موضوعات الرحيل والعودة في الرواية، لا سيما من خلال شخصيات مثل أبو العوض، الذي "أعاد المكان إلى حضنه" بعد رحيل أبو الحسن. هنا، الرحيل أعمق من مجرد حركة جسدية؛ إنه يدل على الانفصال عن الذات والروابط والأماكن المألوفة - وهو غالبًا نتيجة ظروف قاسية. إلا أن عبارة "كل حق يعود لصاحبه، وكل تقصير لا يتكرر" تزرع الأمل في الرواية، مؤكدةً أن العودة - سواء كانت جسدية أو روحية - حتمية لاستعادة التوازن وترميم الذاكرة الممزقة. إنها دورة حياة تتعاقب فيها فصول الغياب والحضور، والفقد والتعافي.

٣. الهوية الجماعية والصمود:

تُشدد الرواية على أهمية الهوية الجماعية المُتجسدة في "قصة شعب لم تلين قط". وهذا يُشير إلى أن الحكايات الفردية جزء من سردية أوسع تُمثل تاريخًا مقاومًا وصمودًا في وجه الاحتلال والقمع. تُصبح الذاكرة الجماعية درعًا يحمي الهوية من التآكل، ورمزًا لاستمرارية الأجيال والقيم الموروثة. إنها "قصص عن المجتمع وقيمه، وعن الماضي الجميل الذي يجب أن نعود منه"، كما ورد في دراسة الهواري للرواية.

٤. الحرية والقبول كشرطين للتعايش:

يُرسي الاقتباس الافتتاحي، "امنح الآخرين فرصةً ليكونوا أحرارًا. أحرارًا في قبولك، أحرارًا في رفضك"، مبدأً فلسفيًا أساسيًا. إنه ليس مجرد نصيحة؛ بل دعوةٌ لاحتضان التنوع والاختلاف - سواءً في الرواية من خلال قصص ووجهات نظر متعددة، أو في الحياة الواقعية. يُجرّد هذا المبدأ السرد من أي هيمنة مطلقة، ويفتحه على معانٍ وتفسيرات متعددة، مما يُثري الرؤية الشاملة.

ثانيًا: الغرض والهدف:

لكل عمل أدبي أهداف يسعى الكاتب إلى تقديمها للقارئ، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

١. الدعوة إلى توثيق الذاكرة الشفهية والمهمشة:

تسعى الرواية إلى إنقاذ الحكايات الشفهية والقصص الشخصية من النسيان، وإعادة بنائها في صورة أدبية. وتحاول توثيق جوانب من التاريخ الاجتماعي والإنساني في الريف الفلسطيني قد لا تجد مكانًا لها في الروايات الرسمية، وتخليد شخصيات، وإن لم تكن مشهورة.

فراس حاج محمد

You May Also Like

Popular Posts

Caricature

opinion

Report

ads

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!